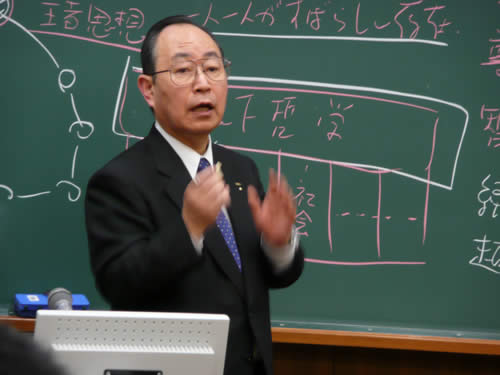

戦略経営の実践(経営者リレー講義)第8回

2008年11月15日(土)

トーセ流コラボレーション経営 ~縦の異業種交流~

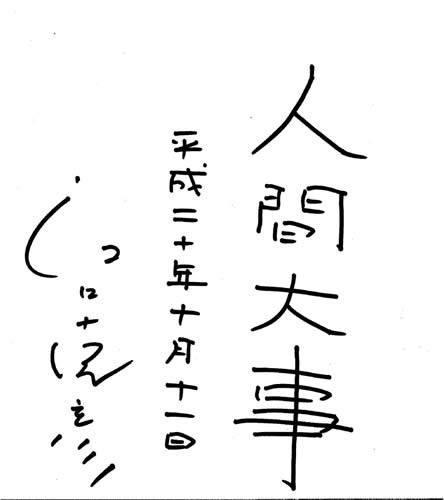

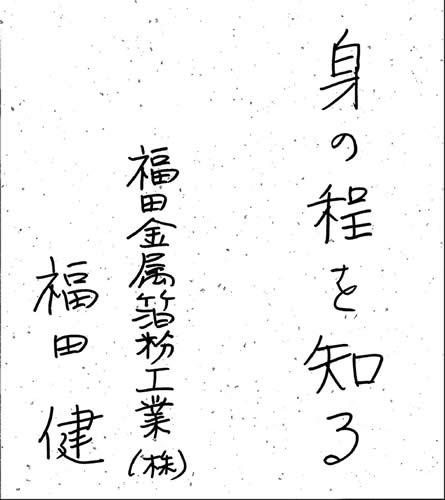

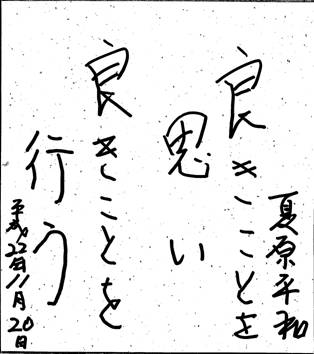

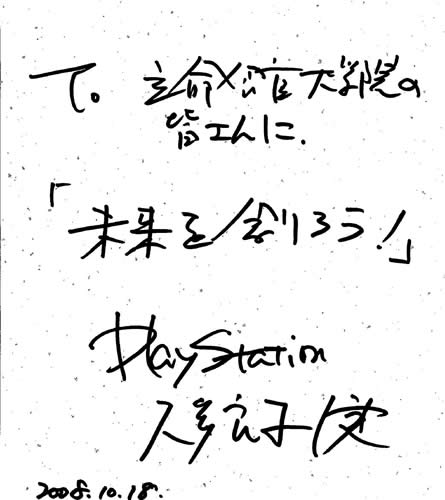

以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

11月15日京都朱雀キャンパスにて、講義を興味深く拝聴致しました。私にとりまして、ゲームソフト・モバイルコンテンツの企画・開発は、未知の領域であり、講義の中に経営上における新しい発想が随所にあり、思考の幅が広がりました。

昭和54年11月の㈱トーセ設立、昭和58年4月の家庭用ゲーム分野への戦略転換、ソフトの開発、同時並行して実行された事務所、開発拠点の統廃合拡大、更に海外への事業展開、齋藤社長が設立以来30年間ご自身で築き上げてこられたフロンティアスピリッツの一端をお聞かせ頂きました。企業経営自身も、ソフト的で、新しい型を築いてこられたと感じました。企業案内の中の情報力のページに書かれておりました「様々な業界をつなぎ、コラボレーション企画を提案。」の言葉通り、今後の事業の発展性は、際限なく大きいと思いました。講義の途中で、独自の戦略を貫きながらの進化と可能性を感じ、齋藤社長に対してソフト業界の坂本龍馬のイメージが湧いて参りました。

齋藤社長の講義でのお話、院生への質問に対する返答の中で特に興味深かったお言葉は、

・時代の移り変わりは早く、常に先読み、先取りして先手を打っておかねばならない。

(流れを掴み、自ら切り開いていく能力の高さ)

・自分は、知識型ではなく知恵型である。(自ら築き上げた新しい経営感覚)

・スター選手をわざと会社では作らない。(自社に合わせた独自の戦略)

・何でも毎日定点観測しているからピンとくる。(常に五感を働かす)

・メーカーの再編が進もうが、いずれもトーセの取引先。(ポジショニングによる独自の戦略)

・ポジショニングをミドルリスク、ミドルリターンにおいている。

(縦のコラボレーションを進める事による独自の戦略)

・ピンとくる直感が大切。そのために何をすべきか。(インテリジェンスを自ら探すこと)

いずれも、自らが築き上げてきた経営者の言葉として大切に受け止めました

一番感銘を受けた言葉は、経験からも、アナログ情報が大切と熱心に話されたところであり、普段の行動、信用が大切で信頼関係に力を入れているとおっしゃられた時でした。会社経営の基本となる重要な考え方であり、その土台の上に時代の最先端を行く企画力・技術力さらにLibricaに見られるコラボレーションや、海外戦略へと繋がっていっていると思いました。

これからも、世界一のゲームソフト受託開発会社として、日本の誇るソフトパッケージの総合力とその高いクオリティーをさらに進化させ、エンタテインメント業界の発展に貢献してください。本当にありがとうございました。 (M1 H・H)

加の経営が望ましく、上位層と末端までの考え方に相違があってはなりません。経営者としては、そのリーダーシップのもとに、末端の従業員までもが同じ志で日々の業務まで行うことができるような体制を整えることが、体力のある、強い企業をつくることができるのだと感じました。

加の経営が望ましく、上位層と末端までの考え方に相違があってはなりません。経営者としては、そのリーダーシップのもとに、末端の従業員までもが同じ志で日々の業務まで行うことができるような体制を整えることが、体力のある、強い企業をつくることができるのだと感じました。

先日のご講義では、大変貴重なお話をお聞かせ頂きまして本当にありがとうございました。 坂根会長のお話を聞き、会長は実際様々な「現場」で「目」を養われ、特に現実を客観的に見ること、直視することとそこで冷静に分析し具体的対策を立てられるという、まさに「現場主義的経営」をされているのだと感じました。現場を知らない経営者が「机上の空論」を並べて結果が出せないのは会長のような「目」がないからであり、私はビジネススクールで学んでいる私たち学生にとっては「お灸」をすえて頂いたような気がしております。その本質は決してビジネススクールでは学ぶことのできないものであり、実際に世界の「現場」から見た日本、日本から見た世界の「現場」を体験することで初めて会長のような真の「グローバル・アイ」を持つことができるのであり、それを持たずして世界的経営はできない、と痛感いたしました。

先日のご講義では、大変貴重なお話をお聞かせ頂きまして本当にありがとうございました。 坂根会長のお話を聞き、会長は実際様々な「現場」で「目」を養われ、特に現実を客観的に見ること、直視することとそこで冷静に分析し具体的対策を立てられるという、まさに「現場主義的経営」をされているのだと感じました。現場を知らない経営者が「机上の空論」を並べて結果が出せないのは会長のような「目」がないからであり、私はビジネススクールで学んでいる私たち学生にとっては「お灸」をすえて頂いたような気がしております。その本質は決してビジネススクールでは学ぶことのできないものであり、実際に世界の「現場」から見た日本、日本から見た世界の「現場」を体験することで初めて会長のような真の「グローバル・アイ」を持つことができるのであり、それを持たずして世界的経営はできない、と痛感いたしました。

を卒業し一年働き、すぐ辞めてMBAに来ています。しかし、社会経験が多い同級生(経営者も含む)が多く、その経験のレベルの違いを痛感していました。目標は経営者ですが、ちゃんと社会にでてから来るべきなのかとも思いました。しかし、本日、鈴木さんが「ロジカルフレームワークをしっかり持つことは無駄じゃない!」と仰っていただいたことで、不安が飛び去りました。フレームワークの土台をちゃんと築いて、これから有効に使っていくことが大事なのだなと思いました。確かに今すぐには役に立てることができないかもしれませんが、それが無い人よりも経営者になるための土台になると思います。鈴木さん自身がそれを実行されているので、とても心強くなりました。

を卒業し一年働き、すぐ辞めてMBAに来ています。しかし、社会経験が多い同級生(経営者も含む)が多く、その経験のレベルの違いを痛感していました。目標は経営者ですが、ちゃんと社会にでてから来るべきなのかとも思いました。しかし、本日、鈴木さんが「ロジカルフレームワークをしっかり持つことは無駄じゃない!」と仰っていただいたことで、不安が飛び去りました。フレームワークの土台をちゃんと築いて、これから有効に使っていくことが大事なのだなと思いました。確かに今すぐには役に立てることができないかもしれませんが、それが無い人よりも経営者になるための土台になると思います。鈴木さん自身がそれを実行されているので、とても心強くなりました。

のお話の中で特に印象に残った点は、任天堂との共同開発が破談となった件につきソニー社内で批判を受けながらも逆にチャンスととらえ、あくまでもポジティブに新たなビジネスを構築し成功なされた事です。

のお話の中で特に印象に残った点は、任天堂との共同開発が破談となった件につきソニー社内で批判を受けながらも逆にチャンスととらえ、あくまでもポジティブに新たなビジネスを構築し成功なされた事です。

企業は、目に見えない、風土に包まれており、それを、変えることは、短期間では不可能です。言葉に表わせない大変なご苦労があったことと思います。 私はバブル崩壊後、経営が悪化した会社を立て直そうと、組織改革を担当しました。制度や仕組みを作り変えても、風土が邪魔をしてうまく機能しませんでした。その時の結論は、「なにをやっても、人は変わらない、会社は変わらない」 でした。会社はその後、3年で倒産しました。その時の経験からも、リーダーの役割、企業哲学や企業理念の浸透がいかに大切かを理解したつもりです。「バケツ一杯の水をかけ続ける努力」は根気と困難を伴います。理解しても実践はなかなか困難なものです。しかし、社長は自らを律し、模範的な行動を示して社員や取引先に変化を促す、そして、それが、従業員のためであること、「仕事することが目的でない、手段である。人間は成長することが目的」で大事であること。「世のため、人のためになる」素晴らしい言葉であり、誰もが目指しても、実践できない。

企業は、目に見えない、風土に包まれており、それを、変えることは、短期間では不可能です。言葉に表わせない大変なご苦労があったことと思います。 私はバブル崩壊後、経営が悪化した会社を立て直そうと、組織改革を担当しました。制度や仕組みを作り変えても、風土が邪魔をしてうまく機能しませんでした。その時の結論は、「なにをやっても、人は変わらない、会社は変わらない」 でした。会社はその後、3年で倒産しました。その時の経験からも、リーダーの役割、企業哲学や企業理念の浸透がいかに大切かを理解したつもりです。「バケツ一杯の水をかけ続ける努力」は根気と困難を伴います。理解しても実践はなかなか困難なものです。しかし、社長は自らを律し、模範的な行動を示して社員や取引先に変化を促す、そして、それが、従業員のためであること、「仕事することが目的でない、手段である。人間は成長することが目的」で大事であること。「世のため、人のためになる」素晴らしい言葉であり、誰もが目指しても、実践できない。