戦略経営の実践(経営者リレー講義)第8回

2018年11月17日(土)

真の価値創造を目指して

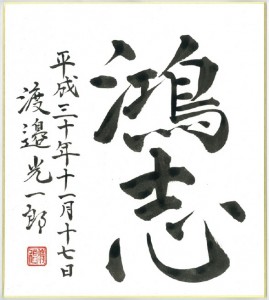

立命館大学 大学院 経営管理研究科(RBS)は第一生命HD代表取締役会長の渡邉光一郎氏を招聘し、「戦略経営の実践」特別講義を行った。受講生レポートから講義内容を紹介する。

本日は貴重なご講義、誠に有難うございます。第一生命様の経営に対する価値観とそれを実行する組織論のお話は、レベルは全く異なりますが仕組み化に課題を感じながら部門運営を行っている私にとって大変多くの学びになりました。

渡邉会長のご高話で最も印象的で共感を覚えたのが株主を経営品質の基本理念にあえて表現しない考え方です。株主は経営を監視する役割、経営者の後ろにいる存在と捉え、顧客、社員、社会を見ることこそが企業経営においてより重要であるというご指摘に大変共感を覚えました。実は別の授業で企業の社是や経営理念を調査し学ぶ機会があり、そこで自分なりに、ステークホルダーに順位を付けてみました。結果は、顧客、社員、社会が上位3つであり、まさに第一生命様のDSR経営と同じでした。

欧米では常に株主を意識した経営が主流です。もちろん出資者である株主は企業にとって重要なステークホルダーであることは間違いありません。しかし企業経営、特に従業員が取り組む日々の業務において浸透すべき“旗印”は株主よりも顧客、社員、社会の3つのステークホルダーであるべきだと考えます。この3つが満たされた状態であれば持続可能な企業となるはずです。また財務的成果も上がり、結果的に株主にも十分還元できる状態になるのではないでしょうか。

渡邉会長が関ケ原の戦いの例でご指摘されていた通り、いくら素晴らしい理念があっても実践されなければその価値はありません。その意味においてもDSR経営の基本理念は従業員が自分事に落とし込んで考えられるものであり、社員全体に浸透させ、実践することが理念の目的だとすれば最も納得感があるものだと思います。

次に印象的だったのが、多様性への対応と仕組化です。生命保険の仕事といえば、成果主義=売上至上主義のような世界だと思っていましたが、DSR経営の理念に沿った多様な成果に対し様々な形で評価される取り組み方に大変感服した次第です。そして評価制度もきっちり仕組み化されておられました。その中で渡邉会長の現場主義のご指摘に大変合点がいきました。それは、枠組みがなければ現場で正しい判断などできない、なぜならその時見えたものだけで判断する場合があるからだというご指摘です。

次に印象的だったのが、多様性への対応と仕組化です。生命保険の仕事といえば、成果主義=売上至上主義のような世界だと思っていましたが、DSR経営の理念に沿った多様な成果に対し様々な形で評価される取り組み方に大変感服した次第です。そして評価制度もきっちり仕組み化されておられました。その中で渡邉会長の現場主義のご指摘に大変合点がいきました。それは、枠組みがなければ現場で正しい判断などできない、なぜならその時見えたものだけで判断する場合があるからだというご指摘です。

真の現場主義とは仕組みをマネジメントすることであると学ばせて頂きました。

最後に、失礼ながら今後の第一生命さまの事業展開案として、地域社会の人と人をつなげる仕組みを提供されてはどうかと考えます。例えば、若者と高齢者をつなげるようなサービスです。今後、高齢化社会が進み肉体的なサポートが必要な方が益々増えると考えます。その方がちょっとしたサポートが必要な時に地域社会における世話役的立場として人と人を繋げるサービスを提供するものです。社会貢献と営利活動を両立するものであり、御社の理念とも合致するのではないかと考えた次第です。

私も顧客、社員、社会を向き、理念とマッチする多様な成果を評価し、新たな価値を常に創造する経営を目指し、先ずは自らの組織でこれを実践して参ります。(G・R)

我社がメーカーとして一定シェアを確保することができた理由を振り返ると4と5が当てはまる。特定機種に特化することで性能を向上させ、製品納入後のプロセス課題解決に積極的に協力することで、顧客からの信頼を得られていたと推定できる。

我社がメーカーとして一定シェアを確保することができた理由を振り返ると4と5が当てはまる。特定機種に特化することで性能を向上させ、製品納入後のプロセス課題解決に積極的に協力することで、顧客からの信頼を得られていたと推定できる。

一早く「物づくりのオートメーション化の時代がくる」と市場の先読みをされロボット事業に取り組まれました。

一早く「物づくりのオートメーション化の時代がくる」と市場の先読みをされロボット事業に取り組まれました。 次に「技術立社」を重視されており、「無いものは自分たちでつくる」という方針が御社の大きな強みになっていると感じました。この方針から、アクチュエーター、モーション制御技術、ロボット技術など次々に最先端製品を生み出され、工場生産ラインの大部分を御社製品でカバーし優位性を築かれています。また、デジタル化推進の時にOS開発まで手がけられた経験は大変だったとの事でしたが、御社のキャパシティ把握に役立ち、今後の開発に活きるのではないかと感じました。

次に「技術立社」を重視されており、「無いものは自分たちでつくる」という方針が御社の大きな強みになっていると感じました。この方針から、アクチュエーター、モーション制御技術、ロボット技術など次々に最先端製品を生み出され、工場生産ラインの大部分を御社製品でカバーし優位性を築かれています。また、デジタル化推進の時にOS開発まで手がけられた経験は大変だったとの事でしたが、御社のキャパシティ把握に役立ち、今後の開発に活きるのではないかと感じました。

の経済力の強さを反映しており、そこから見える世界経済の構図は、経済成長の中心が欧米から東アジアへ移りつつあるなど、ここ十数年で一変していることが分かります。世界を俯瞰し、潮流を見ることができる。これも日本郵船が物流の世界で存在感を示し続けられる要因の一つだと感じました。

の経済力の強さを反映しており、そこから見える世界経済の構図は、経済成長の中心が欧米から東アジアへ移りつつあるなど、ここ十数年で一変していることが分かります。世界を俯瞰し、潮流を見ることができる。これも日本郵船が物流の世界で存在感を示し続けられる要因の一つだと感じました。

2018 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-181006-hp-03.jpg)

2018 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-180929-hp-02.jpg) 手代木社長の約90分間のプレゼンテーションは、洗練されて非の打ち所がない内容であった。ほぼ完璧にまとめられた資料で、これまでの塩野義製薬の取り組みを非常にわかりやすくご説明いただいたので

手代木社長の約90分間のプレゼンテーションは、洗練されて非の打ち所がない内容であった。ほぼ完璧にまとめられた資料で、これまでの塩野義製薬の取り組みを非常にわかりやすくご説明いただいたので 、講演内容に強い納得感が得られた。

、講演内容に強い納得感が得られた。2018 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-180929-hp-03.jpg)

は、方針を決定する上で、自らで獲得した知識や情報をベースとして、世の中には存在しない基準を自らで作って決断されているように思った。現在私が勤めている会社も歴史が長いため多くのしがらみが存在し、変革を妨げる要素が多いことは容易に想像できる。今回の講演では、そんな状況下であっても、自分が正しいと思えることを行動に移して会社を改革することは可能であるという事例を示していただいた。手代木社長ほどの能力は無いが、自分ができることを全力で考えてやっていけば、会社を変えることができる可能性はあると思うことができた。

は、方針を決定する上で、自らで獲得した知識や情報をベースとして、世の中には存在しない基準を自らで作って決断されているように思った。現在私が勤めている会社も歴史が長いため多くのしがらみが存在し、変革を妨げる要素が多いことは容易に想像できる。今回の講演では、そんな状況下であっても、自分が正しいと思えることを行動に移して会社を改革することは可能であるという事例を示していただいた。手代木社長ほどの能力は無いが、自分ができることを全力で考えてやっていけば、会社を変えることができる可能性はあると思うことができた。2018 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-180929-hp-05.jpg)