戦略経営の実践(経営者リレー講義)第8回

2014年11月15日(土)

「夢大きく、やってみなはれ」~サントリーの挑戦と革新~

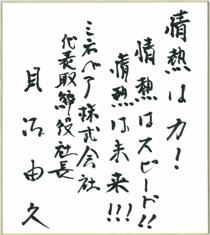

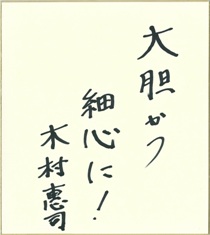

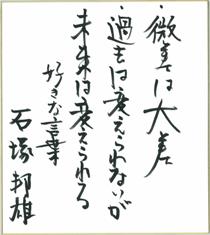

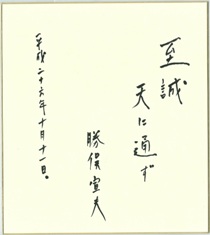

以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141115-HP-02.jpg)

戦略経営の実践の授業で、これまで7名の経営者の方にお話をお伺いしました。経営の転換期における経営判断や、将来における投資戦略、海外展開、経営者として必要な素養などあらゆる側面から身に余るお言葉をいただきました。私の本講義の受講目的は、経営者があらゆる経営の転機にどのような考え方で戦略を立案し実行に移し成功・失敗を遂げてきたのかという思考的な側面を感じ取ること、そしてもう一つは僭越な言い方かもしれませんが、その人間性や人間味です。肌で感じることは私にとって人生における宝物になるものです。本日は、佐治様に、企業人としてどのような心構えで社会に立ち、自分を日々律するかということ教えていただきました。これまで私が9年間社会に立ち、忘れていたことや初めての気づきや言葉、持っていなければいけない志しや情熱など、根本的で実践的な精神面での刺激を数多く頂きました。

<心に響いた言葉>鳥井信治郎様と佐治敬三様の会話(親父の枕元で) 「俺はビールをやる。」 「俺はウイスキーに命をかけた、お前はビールに命を懸けるんやな。やってみなはれ。」

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141115-HP-03-2.jpg)

■その言葉から得られた「夢大きく、やってみなはれ」 の私の解釈について

企業哲学「やってみなはれ」の精神の真意とは、“やらない”ことでのリスクは犯すな、是非やってみよう、という意味に加えて、やるなら自ら先頭に立って、必死の覚悟でやり抜かなければならないという強い意味が込められていると感じました。“チャレンジ・挑戦”という言葉が簡単に流用される社会ですが、挑戦させること・挑戦することは、個人にとっても企業にとっても生活者にとっても、その運命を変える可能性を秘めた大変重いものと受け止めなければなりません。やるからにはその運命を背負うほどの気概と覚悟が必要だと思います。そしてその後の、やると決めたことは絶対に必要なことであり、そのことを絶対的に信じ切る、その信念を貫くことは更に大切であると感じました。「日本でウィスキーをやる。必ず日本に洋酒文化が花開く。」1万人居たら1万人が反対することを、貫き通したその固い意志が、サントリーの礎となったことがその重要性を証明してくれると感じています。

■「利益率は、将来への可能性の差である」 タコツボ社員が評価されるのはオカシイ

日本企業は売上シェアばかり気にして利益への意識が低すぎる。私は経営者が次々と代わる企業では、その経営者は任期中において経営を悪化させないことが成功とされる側面があると思います。従業員でもタコツボ社員が評価される。やらないことが評価され、やって失敗することは評価を失墜させる。そのような日本の社会性風潮は打ち破るべきだと感じました。そこには「やってみなはれ」精神が無い。もちろん前述したようにその精神は重いものでなければならない。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141115-HP-05.jpg) <最後に>

<最後に>

「へこたれず、諦めるな、夢を抱いて、やってみなはれ」 ただ言葉を頂き感心するだけでは終われません。これからの糧にするためには、それを真似することではなく、自分流にカスタマイズして、実践することが必要です。戦略経営の実践という科目名からも、貴重な話を聴くだけの場ではなく、自らの人間性や行動様式への導入を進めていかなければならないと感じました。(T・K)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141108-HP-02..jpg)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141108-HP-03.jpg)

サバイバル術が大事であること。想定外の事態は必ず起こることで、そのときリーダーがどう行動するかは本当に重要であると考えます。私の経験で近いところは東日本大震災です。仙台営業所と連絡がつかず状況がわからない中で、当時の社長の指示行動の中で、振り返ってみればリーダーはこうであるべきなのかもしれないと思ったエピソードがありました。東京から仙台へ支援物資を運ぶ車両を準備していたのですが一般道ではどれだけの時間がかかるかわからない状況でした。その中にあって、警察が認める緊急車両であれば東北自動車道が利用できるという情報がありました。社長は警察と交渉してこの方法がとれないか探れと指示しました。私は一民間企業が緊急車両として認められるはずが無いと思い込んでいて、社長の指示を無茶なものと思っていました。しかし結果としては緊急車両として警察の許可が出て、東北自動車道を通って仙台営業所や周辺の顧客等に支援物資を早く届けることができました。感服したものです。

サバイバル術が大事であること。想定外の事態は必ず起こることで、そのときリーダーがどう行動するかは本当に重要であると考えます。私の経験で近いところは東日本大震災です。仙台営業所と連絡がつかず状況がわからない中で、当時の社長の指示行動の中で、振り返ってみればリーダーはこうであるべきなのかもしれないと思ったエピソードがありました。東京から仙台へ支援物資を運ぶ車両を準備していたのですが一般道ではどれだけの時間がかかるかわからない状況でした。その中にあって、警察が認める緊急車両であれば東北自動車道が利用できるという情報がありました。社長は警察と交渉してこの方法がとれないか探れと指示しました。私は一民間企業が緊急車両として認められるはずが無いと思い込んでいて、社長の指示を無茶なものと思っていました。しかし結果としては緊急車両として警察の許可が出て、東北自動車道を通って仙台営業所や周辺の顧客等に支援物資を早く届けることができました。感服したものです。 を考慮しない資本の論理で言えば、得意分野だけに集中するのは合理的だったのでしょう。貝沼社長が投資家に言われた言葉は、当然と言えば当然です。それに抗してお家存続のための策を講じてきたのは、日本人として深く共感するところです。産業の盛衰のある時間軸を考えると過度の集中はリスクでしかなく失礼ながらシャープはその典型となってしまいました。私の会社でも収益の柱と成長の柱をたてていきたいと思っています。

を考慮しない資本の論理で言えば、得意分野だけに集中するのは合理的だったのでしょう。貝沼社長が投資家に言われた言葉は、当然と言えば当然です。それに抗してお家存続のための策を講じてきたのは、日本人として深く共感するところです。産業の盛衰のある時間軸を考えると過度の集中はリスクでしかなく失礼ながらシャープはその典型となってしまいました。私の会社でも収益の柱と成長の柱をたてていきたいと思っています。2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141108-HP-05.jpg) 最後に、非常に率直で面白い講義を聞かせていただいてよい経験となりました。法律の勉強ももっとしなければならないとも感じました。今後の糧となる私にとって非常に有益なご講義、ありがとうございました。(Y・J)

最後に、非常に率直で面白い講義を聞かせていただいてよい経験となりました。法律の勉強ももっとしなければならないとも感じました。今後の糧となる私にとって非常に有益なご講義、ありがとうございました。(Y・J)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141101-HP-02..jpg) 以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141101-HP-05.jpg)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141025-HP-02..jpg) 以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141025-HP-03.jpg)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141025-HP-05.jpg)

経営統合の目的は競争力の強化であり、その為に規模の拡大が必要ということを学んだ。2008年の経営統合において、伊勢丹を選定した理由は「お客様に寄り添った百貨店」という原点が三越と同じであったためである。当社はお取引組先任せの失敗からお取組先と共同し「自分たちでモノを売っていく」経営へと変革した。私は今後の当社は「日本の百貨店」となっていくだろうと予測する。顧客起点の考え方は環境の変化があっても大切にされる点であるが、すぐに定着するものではない。当社はそれが既に作られている。また、今、オールジャパンの推進という追い風も吹いている。そういったことからも、考え方を共有できる百貨店とは統合し更なる競争力を身につけ、世界で「人間味があるサービス=日本の百貨店」と言われる存在になってほしいと願う。(H・M)

経営統合の目的は競争力の強化であり、その為に規模の拡大が必要ということを学んだ。2008年の経営統合において、伊勢丹を選定した理由は「お客様に寄り添った百貨店」という原点が三越と同じであったためである。当社はお取引組先任せの失敗からお取組先と共同し「自分たちでモノを売っていく」経営へと変革した。私は今後の当社は「日本の百貨店」となっていくだろうと予測する。顧客起点の考え方は環境の変化があっても大切にされる点であるが、すぐに定着するものではない。当社はそれが既に作られている。また、今、オールジャパンの推進という追い風も吹いている。そういったことからも、考え方を共有できる百貨店とは統合し更なる競争力を身につけ、世界で「人間味があるサービス=日本の百貨店」と言われる存在になってほしいと願う。(H・M)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141018-HP-02.jpg) 今回の講義をお聴きするまで、アパレル業界について細かい知識はなく、オンワードについても社名そのものは存じあげてはいたが、自分が直接的に購買する商品ではなかったため、身近な存在ではなかった。しかし、これまでのリレー講義の企業と決定的に違った点は自分の業界にも通じるBtoCの企業であるため、勉強になることが多々あった。

今回の講義をお聴きするまで、アパレル業界について細かい知識はなく、オンワードについても社名そのものは存じあげてはいたが、自分が直接的に購買する商品ではなかったため、身近な存在ではなかった。しかし、これまでのリレー講義の企業と決定的に違った点は自分の業界にも通じるBtoCの企業であるため、勉強になることが多々あった。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141018-HP-03.jpg) 日本人としては少々残念ではあるが、やはり本場は欧州になるのだろう。そこで発信されるモードをいち早く入手し、そこから世界に発信していくことは、非常に合理的かつ正当な方法であると感じた。また、そのような環境であるからこそ、有能な意識の高いクリエーターが集まってくる。若い感性を持った才能を発掘する作業もファッション業界には不可欠な要素であるだろう。

日本人としては少々残念ではあるが、やはり本場は欧州になるのだろう。そこで発信されるモードをいち早く入手し、そこから世界に発信していくことは、非常に合理的かつ正当な方法であると感じた。また、そのような環境であるからこそ、有能な意識の高いクリエーターが集まってくる。若い感性を持った才能を発掘する作業もファッション業界には不可欠な要素であるだろう。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141018-HP-05.jpg) 路面店というものに関しても、これまで販売チャネルという概念でしか見ていなかったが、確かにブランディングという概念での出店もありえると附に落ちた。自身が出店計画を練る際、これまでは正直集客できる(儲かる)かどうかの一点でしかものを見ていなかったが、ある程度の基盤ができた上ならブランド力向上のための出店という手段も大いにあり得ると感じた。

路面店というものに関しても、これまで販売チャネルという概念でしか見ていなかったが、確かにブランディングという概念での出店もありえると附に落ちた。自身が出店計画を練る際、これまでは正直集客できる(儲かる)かどうかの一点でしかものを見ていなかったが、ある程度の基盤ができた上ならブランド力向上のための出店という手段も大いにあり得ると感じた。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141011-HP-02.jpg) 以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。 今回は貴重なお話を拝聴させて頂き、誠にありがとうございました。丸紅が現在もトップ企業であり続ける背景を知り、非常に勉強になりました。丸紅というと、父が勤務していた会社が取引をさせて頂いておりましたので、若い時からよく丸紅の方とお会いする機会がありました。

今回は貴重なお話を拝聴させて頂き、誠にありがとうございました。丸紅が現在もトップ企業であり続ける背景を知り、非常に勉強になりました。丸紅というと、父が勤務していた会社が取引をさせて頂いておりましたので、若い時からよく丸紅の方とお会いする機会がありました。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141011-HP-03-1.jpg) さて、私が予定していました質問は、「首都圏におけるスーパーマーケット(SM)連合」についてです。現在の首都圏のSM業界は、西友はウォルマート、ライフは三菱商事、サミットは住友商事の傘下です。残るは、イオンが大株主のいなげやと東急ストア、ヤオコーです。狙い目は創業者一族が大株主のヤオコーです。ヤオコーがSM連合と大きな提携を行えば、首都圏での丸紅の勢力は拡大するのではないかと思うのです。

さて、私が予定していました質問は、「首都圏におけるスーパーマーケット(SM)連合」についてです。現在の首都圏のSM業界は、西友はウォルマート、ライフは三菱商事、サミットは住友商事の傘下です。残るは、イオンが大株主のいなげやと東急ストア、ヤオコーです。狙い目は創業者一族が大株主のヤオコーです。ヤオコーがSM連合と大きな提携を行えば、首都圏での丸紅の勢力は拡大するのではないかと思うのです。2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141011-HP-03-2.jpg)

講義で学んだことは、過去に基盤となった事業でありながら、その役目が終わりかけてきた紙パルプ事業を如何に傷つけることなく縮小したのか、そして世の中の変化を如何にして見定めるのかということです。また過去の経営危機を忘れないこと、二度と起こさないという志を後世に伝えるため幹部に説いたお話、経営への不信感を払拭する努力のお話が印象に残りました。まとめとして、皆さんへ伝えたいことと題した中で、「克己、自制心」という言葉を学ば

講義で学んだことは、過去に基盤となった事業でありながら、その役目が終わりかけてきた紙パルプ事業を如何に傷つけることなく縮小したのか、そして世の中の変化を如何にして見定めるのかということです。また過去の経営危機を忘れないこと、二度と起こさないという志を後世に伝えるため幹部に説いたお話、経営への不信感を払拭する努力のお話が印象に残りました。まとめとして、皆さんへ伝えたいことと題した中で、「克己、自制心」という言葉を学ば せて頂きました。トップは責任が重く、常に孤独であること、苦しいことも耐え、恥を知り、調子に乗らないこと、トップであり続ける限り、自分に打ち勝つこと、衝動や欲望を自分の意志で抑えること、これらの言葉を今後、肝に銘じたいと思います。

せて頂きました。トップは責任が重く、常に孤独であること、苦しいことも耐え、恥を知り、調子に乗らないこと、トップであり続ける限り、自分に打ち勝つこと、衝動や欲望を自分の意志で抑えること、これらの言葉を今後、肝に銘じたいと思います。2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141011-HP-05.jpg) 最後になりましたが、今回の講義で、憧れの商社でトップを極められ、また経団連でも副会長の要職でご活躍の方のお話を拝聴しましたこと、大変貴重な経験となりました。私の属する流通業は日々変化しています。今後の丸紅とイオンとの連携の動きも気になりますが、学んだことを仕事に活かしていきたいと思います。ご多忙の折、貴重な経験談を拝聴させていただき、誠にありがとうございました。(O・I)

最後になりましたが、今回の講義で、憧れの商社でトップを極められ、また経団連でも副会長の要職でご活躍の方のお話を拝聴しましたこと、大変貴重な経験となりました。私の属する流通業は日々変化しています。今後の丸紅とイオンとの連携の動きも気になりますが、学んだことを仕事に活かしていきたいと思います。ご多忙の折、貴重な経験談を拝聴させていただき、誠にありがとうございました。(O・I)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141004-HP-02.jpg)

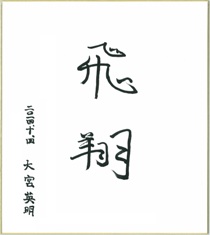

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141004-HP-03.jpg) 大宮会長

大宮会長 からこぼれる言葉ひとつひとつから、当社も「三菱」の遺伝子は間違いなく同じであると頷くばかりであった。「真摯に誠実に」は、歴史から脈々と受け継がれてきた「組織」そのものを感じる。事業活動や社会貢献、環境の取り組みなども、地域から国、地球、宇宙へと、技術だけでなく「精神」が未来への道標となって、人から人へどんどんと広がっているのだと思える。 傍ら、転職してきた自分には「三菱」は特殊であるとも捉えている。慣習は選別なく根強く変わらない。まず「組織」は男性社会で成立していることに驚かずにおれない。大宮会長も「輝く女性の活躍に加速する男性リーダーのメンバー」として行動宣言策定に関わっておられるとのことであったが、当社の社長をはじめ、個人の見解としては女性の躍進等について大いなる賛成意見をよく述べられるが、「組織」は歴史そのものであり、山のように毅然たると動じず、そう簡単な変革はできない。女性の話は丁寧に聞くが意見は意見として捉えられない…「個人」と「組織」は別問題の風土に思える。

からこぼれる言葉ひとつひとつから、当社も「三菱」の遺伝子は間違いなく同じであると頷くばかりであった。「真摯に誠実に」は、歴史から脈々と受け継がれてきた「組織」そのものを感じる。事業活動や社会貢献、環境の取り組みなども、地域から国、地球、宇宙へと、技術だけでなく「精神」が未来への道標となって、人から人へどんどんと広がっているのだと思える。 傍ら、転職してきた自分には「三菱」は特殊であるとも捉えている。慣習は選別なく根強く変わらない。まず「組織」は男性社会で成立していることに驚かずにおれない。大宮会長も「輝く女性の活躍に加速する男性リーダーのメンバー」として行動宣言策定に関わっておられるとのことであったが、当社の社長をはじめ、個人の見解としては女性の躍進等について大いなる賛成意見をよく述べられるが、「組織」は歴史そのものであり、山のように毅然たると動じず、そう簡単な変革はできない。女性の話は丁寧に聞くが意見は意見として捉えられない…「個人」と「組織」は別問題の風土に思える。

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-141004-HP-05.jpg) 最後に…アナロジー思考や新しい組織設計としてのSBU制、また日立製作所との経営統合など、大転換を実践されてきた大宮会長の講話を拝聴しながら、当社においても積極推進できる「人物」はきっといることと期待し、そしてこの地球にとっても未来は確かなものと信じて止まない。(K.D)

最後に…アナロジー思考や新しい組織設計としてのSBU制、また日立製作所との経営統合など、大転換を実践されてきた大宮会長の講話を拝聴しながら、当社においても積極推進できる「人物」はきっといることと期待し、そしてこの地球にとっても未来は確かなものと信じて止まない。(K.D)

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-140927-HP-02.jpg) 以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

以下は、当日の講義風景と講師の記念色紙、受講した院生のレポートです。

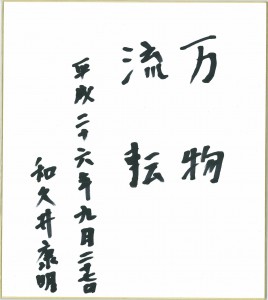

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-140927-HP-03.jpg) 「強い財務体質」を基盤とする「選択と集中」

「強い財務体質」を基盤とする「選択と集中」

2014 _ カリキュラム _ ビジネススクール(大学院経営管理研究科) _ 立命館大学_files/curriculum-management-140927-HP-05.jpg)